L’intelligence artificielle (IA) désigne un ensemble de technologies et de méthodes visant à créer...

Introduction au Deep Learning

Introduction

L’intelligence artificielle, ou IA, est un vaste domaine qui vise à créer des systèmes capables d’accomplir des tâches qui, autrefois, nécessitaient l’intelligence humaine : reconnaître des images, comprendre le langage, prendre des décisions, ou encore apprendre de nouvelles informations.

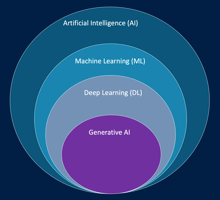

L’IA n’est pas une seule technologie, mais un ensemble de méthodes et de techniques. Parmi elles, on trouve notamment le Machine Learning (apprentissage automatique) et le Deep Learning (apprentissage profond), qui constituent aujourd’hui le cœur des progrès récents dans le domaine.

De l’IA au Deep Learning : une hiérarchie de concepts

L’IA est le grand ensemble.

À l’intérieur, on trouve le Machine Learning (ML), qui permet à une machine d’apprendre à partir de données plutôt que d’être programmée explicitement.

Et au sein du Machine Learning, on trouve le Deep Learning, une approche inspirée du fonctionnement du cerveau humain, basée sur les réseaux de neurones artificiels.

Du Machine Learning au Deep Learning

Le Machine Learning apprend à partir de données.

Par exemple, on peut lui donner des exemples de courriels marqués comme “spam” ou “non spam”. L’algorithme va analyser les caractéristiques des textes et apprendre à classer de nouveaux emails automatiquement.

Dans le Deep Learning, ce principe est poussé plus loin. Le modèle apprend non seulement à reconnaître des relations simples, mais aussi des structures complexes dans les données.

Il peut, par exemple, apprendre à reconnaître un visage, traduire une phrase d’une langue à une autre ou générer une image réaliste à partir d’une description textuelle.

Comment fonctionne un réseau de neurones ?

Le Deep Learning s’appuie sur des réseaux de neurones artificiels, inspirés du cerveau humain.

Ces réseaux sont constitués de couches de neurones :

-

Une couche d’entrée, qui reçoit les données (par exemple, les pixels d’une image).

-

Des couches cachées, qui effectuent des transformations et apprennent à détecter des motifs (lignes, formes, textures, objets…).

-

Une couche de sortie, qui donne le résultat (par exemple, “c’est un chat” ou “c’est un chien”).

Le modèle ajuste progressivement les connexions entre les neurones pour réduire l’erreur de prédiction, à travers un processus appelé entraînement.

Cet entraînement nécessite souvent des milliers ou millions d’exemples et une infrastructure informatique puissante, généralement composée de GPU (processeurs graphiques) capables d’effectuer des calculs en parallèle.

Pourquoi “Deep” Learning ?

On parle d’apprentissage profond (“Deep”) parce que ces réseaux contiennent de nombreuses couches cachées.

Plus il y a de couches, plus le modèle peut apprendre des représentations abstraites et complexes.

C’est cette profondeur qui permet au Deep Learning de résoudre des problèmes difficiles, comme la reconnaissance vocale, la traduction automatique ou la génération d’images.

Les principales étapes du Deep Learning

-

Collecte et préparation des données : les données (images, textes, sons, etc.) sont nettoyées et mises au bon format.

-

Entraînement du modèle : le modèle apprend à reconnaître des schémas à partir d’un ensemble de données appelé training set.

-

Validation : un validation set est utilisé pour évaluer le modèle pendant l’entraînement et ajuster ses paramètres.

-

Test : un test set final permet de mesurer la capacité du modèle à généraliser sur des données nouvelles.

-

Déploiement : le modèle est ensuite intégré dans une application (chatbot, moteur de recommandation, outil de reconnaissance vocale, etc.).

Cas d’usage du Deep Learning

Le Deep Learning est aujourd’hui au cœur de nombreuses applications que nous utilisons au quotidien :

-

Vision par ordinateur : reconnaissance faciale, détection d’objets, voitures autonomes.

-

Traitement du langage naturel (NLP) : traduction automatique, assistants vocaux, génération de texte.

-

Santé : analyse d’images médicales pour détecter des maladies.

-

Finance : détection de fraudes, prévision de marché.

-

Industrie et maintenance : détection d’anomalies sur des machines ou capteurs.

Limites et défis

Le Deep Learning est puissant, mais il présente aussi des défis :

-

Il demande beaucoup de données et de puissance de calcul.

-

Les modèles sont souvent difficiles à interpréter (“boîtes noires”).

-

Ils peuvent hériter des biais présents dans les données d’entraînement.

C’est pourquoi la recherche se concentre aujourd’hui sur la transparence, la sobriété énergétique et la responsabilité dans l’usage de l’IA.

Vers l’IA Générative

L’évolution la plus récente du Deep Learning est l’IA Générative (Generative AI), qui ne se contente plus de reconnaître des modèles, mais peut créer : textes, images, musique, vidéos…

Des modèles comme ChatGPT ou DALL·E sont basés sur des architectures de transformers, capables de comprendre le contexte d’une phrase entière et de produire un contenu cohérent, parfois difficile à distinguer de celui d’un humain.

Conclusion

Le Deep Learning représente aujourd’hui l’un des piliers majeurs de l’intelligence artificielle moderne.

Grâce à lui, les machines ne se contentent plus d’exécuter des instructions : elles apprennent, reconnaissent, et même créent.

Mais pour tirer pleinement parti de ces technologies, il faut comprendre que leur puissance repose sur trois piliers essentiels : les données, les algorithmes et l’infrastructure.

Et comme tout apprentissage, le progrès vient de l’itération : observer, ajuster, et s’améliorer continuellement.

--

Ce billet de blog fait partie du cours AWS AI Practitioner en français disponible sur Udemy et sur la plateforme LeCloudFacile.com.